Pressemitteilungen/Stellungnahmen/Öffentliche Briefe

Pressemitteilungen vergangener Jahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

26.03.2024 - Heckenrodung Häckersteig VI

20.02.2024 - Amphibienausstellung - Sammlung gestartet

08.05.2023 - Erneute frühzeitige Auslegung des FNP der Stadt Höchstadt

09.12.2022 - Nahwärmenetz Adelsdorf

02.12.2022 - PV-Freiflächenanlage Medbach

30.11.2022 - ERH im Mittelfeld beim Ausbau der Erneuerbaren

18.11.2022 - Zerstörung eines geschützten Feuchtbiotops

17.10.2022 - Flächenfraß stoppen, Energiewende voranbringen

02.09.2022 - Ausgleichsflächen für Aischtalring überdenken

15.08.2022 - Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke

28.06.2022 - Potenzialanalyse PV-Freiflächenanlagen

13.05.2022 - Fakten gegen die Südumfahrung

07.02.2022 - Anmerkungen zum Start Bürgerentscheid Südumfahrung

01.02.2022 - Herzogenaurachs Klimaschutzziele werden haushoch verfehlt

26.03.2024 - Heckenrodung Häckersteig VI

Der BUND Naturschutz hat kürzlich die aktuelle Bebauung am Häckersteig besichtigt. Dabei wurde der bereits bestehende Bebauungsplan Häckersteig VI in der nordöstlichen Ecke des Häckersteigs mit der Realität verglichen. „Mit Entsetzen mussten wir feststellen, dass ein Grundstücksbesitzer einen Teil der dort geschützten Hecke zerstört hat. An diesem Naturfrevel hat allerdings auch die Stadt Höchstadt eine Mitschuld.“ betont der BN-Kreisvorsitzende Helmut König und unterstreicht, dass „die aktuelle Bauleitplanung eine Zerstörung von Hecken geradezu provoziert. Diese Umgebung eignet sich nicht für eine naturverträgliche Bebauung.“

Das Baugebiet Häckersteig VI wurde schnell noch vor der ersten Veröffentlichung des neuen Flächennutzungsplanes zur Bebauung freigegeben. Typisch für den Häckersteig sind die Heckenzeilen mit dazwischenliegenden Freiflächen. In eine dieser Freiflächen wurde nun eine Reihe von acht Häuser geplant, die obendrein die Kaltluftzufuhr in die Stadt blockieren. Zwei stehen bereits. Die Hanglage erschwert die Anlage des Freiplatzes vor der Terrasse – ein weiteres Problem für den Heckenbestand.

Im unteren Bereich der Grundstücke liegt die erste Heckenzeile. „Wie alle Hecken im Häckersteig sind das geschützte Hecken, sind kartierte Biotope nach Naturschutzgesetz und dürfen nicht entfernt werden. So steht es auch im Bebauungsplan und diese Auflage muss zur Genehmigung des Bauplans vom Bauherrn unterschrieben werden.“ erläutert König. „Sogar eine Pufferzone ist zusätzlich vorgeschrieben.“

Nun wurden die Heckenzeilen allerdings den privaten Grundstücken zugeordnet. „Schon in unserer Stellungnahme aus dem Jahr 2019 haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass dies der Zerstörung der Hecken Vorschub leistet. Die Hecken sollten Eigentum der Kommune bleiben. Nur so kann der Erhalt und auch die Pflege gewährleistet werden.“ so König. „Aber die Stadt(räte) war(en) clever. Selbst der Grünbereich zwischen zwei Heckenzeilen unterhalb der Baugrundstücke wurde den Privatpersonen zugeordnet und verkauft, obwohl diese als Ausgleichsfläche festgelegt wurde. Die Stadt verkauft sozusagen im großen Stil schutzwürdige Natur.“ Der absolute Frevel ist, dass selbst in der Ausgleichsfläche von einem Grundstücksbesitzer die Hecke gerodet wurde, obwohl die Stadt bereits dort Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt haben sollte. Aber auch das ist durch das Landratsamt noch zu prüfen“.

Der BN befürchtet, dass die Heckenzerstörung auf den westlich gelegenen, noch unbebauten Grundstücken nun Schule macht. Der BN erwartet, dass die Stadt hier einen Riegel vorschiebt und die Bautätigkeiten auch überwacht und Rodungen unterbindet. Letztendlich drohe dem gesamten Häckersteig bei solcher Vorgehensweise langfristig die Zerstörung. König empfiehlt der Stadt dringend, von einer Bebauung des Häckersteigs abzulassen und verweist auf die Stellungnahme des BN: „Es werden nicht nur Hecken zerstört, sondern den Tieren ihr Lebensraum genommen. Letztendlich verliert die Natur, der Artenschutz samt Mensch und das im gesamten Häckersteig. Der BN hat deswegen bei der Bauüberwachung am Landratsamt Anzeige erstattet.“

Für Rückfragen:

Helmut König, Vorsitzender

20.02.2024 - Amphibienausstellung - Sammlung gestartet

Am 20.02.2024 eröffnete der Bund Naturschutz (BN) im Röttenbacher Rathaus eine Wanderausstellung über die Amphibien unserer Region, die ab März in Herzogenaurach und ab April in Heßdorf zu sehen sein wird. Der Ortsvorsitzende Christoph Recher begrüßte Harald Rotschka, den zweiten Bürgermeister Röttenbachs, sowie den Kreisvorsitzenden Helmut König und die Biologin und Ortsvorsitzende im Seebachgrund, Elke Seyb. Auf 13 Infotafeln wird die allgemeine Situation der meist streng geschützten Tiere dargestellt. Eine Tafel bezieht sich dabei auf die lokale Situation im Landkreis.

Nach Rotschkas Grußwort schilderte König die aktuelle Situation der Amphibienwanderung, die aufgrund der frühzeitigen und ungewöhnlich hohen Temperaturen in vollem Gange ist.

Dabei bemängelte er neben dem Hauptstörfaktor Klima- bzw. Temperaturkapriolen auch die zunehmende Bürokratie und die damit verbundenen Prozessketten und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Behörden und den Sammlern. Auch spielen Personalmangel oder Krankheitstage eine Rolle. Regierung, Straßenbauämter, Kreis- und Gemeindebauhöfe müssen eingeschaltet werden und ihre Prozesskette muss strikt eingehalten werden. „Ist uns absolut verständlich, aber manchmal wird übertrieben“ betonte König. „So werden kurzfristig neue, selbst beim TÜV noch nicht notwendige Schutzwesten vorgeschrieben, die erst bestellt, geliefert und an die Sammler verteilt werden müssen. Das verzögert den Sammelstart um zwei Wochen, voraussichtlich noch mehr. In der Zwischenzeit hat die Wanderung begonnen und der größte Schwung der Amphibien ist gestartet. Das Ergebnis kann man an den platt-gefahrenen Tieren auf der Straße besichtigen.“ Auch müssen Duldungserlaubnisse von den einzelnen Straßenbehörden eingeholt werden. Die Übergänge sind seit Jahren immer die gleichen.

Die hohen Tag/Nacht-Temperaturschwankungen, bedingt durch unsere Klimaänderungen, zwingen zu einer schnelleren und effektiveren Amphibienrettung. Die Ausstellung zeigt eindrücklich, auf der lokalen Auswertung basierend, dass die Zahl von Fröschen, Kröten und Molchen an den Übergängen stetig sinkt. „Die Sammler reparieren ja nur die Fehler früherer Straßenplanungen, welche Amphibien-Wanderwege durchschnitten hatten. In 20 Jahren wurden an insgesamt 11 Übergängen im westlichen Landkreis alleine über 110000 Erdkröten über die Straße geholfen.“ so König.

Die Kreisgruppe bedankt sich aber ausdrücklich bei der Unteren Naturschutzbehörde und den Bauhöfen. Dort sind die Probleme bekannt und es wird auch sukzessive verbessert und daran gearbeitet. So hat der Kreisbauhof begonnen, an den Übergängen feste Zäune zu installieren. Damit wird das Problem Schneeräumung beseitigt. Es muss aber auch geprüft werden, ob die Durchgänge unter der Straße auch angenommen werden. Leider gibt es auch unerwartete Zwischenfälle „So ist letztes Jahr bei einer Feuerwehrübung das Wasser aus einem gerade abgelaichten Teich als Spritzwasser abgepumpt worden“ erwähnt König, „die Übergangsbetreuerin Monika Beck war entsetzt.“

Man bat nochmals eindringlich die Autofahrer um Rücksicht an den beschilderten Amphibienübergängen. Manche Strecken liegen in Kurven und sind nicht wirklich einsehbar. „Bisher hatten wir nur tote Amphibien.“

Zum Schluss erklärte Elke Seyb die hauptsächlich bei uns über die Straßen wandernden Amphibien. Dazu zählen am häufigsten die Erdkröten. Die Grasfrösche sind schon um zwei Zehnerpotenzen seltener. Alle anderen werden in sehr unterschiedlicher, höchstens zweistelliger Zahl an den Übergängen angetroffen. Dazu zählen dann Wasser- und Teichfrösche, Teichmolche, Bergmolche und Laubfrösche. Auch Knoblauchkröten und sogar einige Moorfrösche wurden schon gerettet. Gerade letztere Art ist im Landkreis stark gefährdet. Trotz intensiver Maßnahmen durch die lokale Naturschutzbehörde geht der Bestand erschreckend zurück. „Seit 2019 verharrt die Population auf niedrigen Werten und steht am Rande des Aussterbens. Schuld ist die Klimaveränderung, der Wassermangel im Frühjahr und als Folge die trockenen Teiche im Sommer.“ zitiert die Biologin aus Fachkreisen.

Für Rückfragen:

Helmut König, Vorsitzender

08.05.2023 - Erneute frühzeitige Auslegung des FNP der Stadt Höchstadt

Der BN lehnt den Vorentwurf des Flächennutzungsplans (FNP) ab. Die erste Stellungnahme vom 24.05.2021 ist weiterhin gültig. Wesentliche Änderungen zur 2. Version des Vorentwurfs werden nachfolgend ausgeführt. Hauptablehnung des BN ist der Gesamtflächenverbrauch, der auch durch die neue Vorversion 2 nicht gravierend verringert wurde. Immer noch ist der Bedarf gegenüber dem Ziel der Regierung (Koalitionsvertrag CSU/FW) zu hoch.

In der Begründung wird beschrieben, dass „verschiedene Randbedingungen wie Autobahn, Wald, Überschwemmungsgebiet u.a. weitere Siedlungsflächen kaum noch ermöglichen.“ Auch muss berücksichtigt werden, dass „auf unbebaute Freiflächen kaum Zugriff möglich ist“, so wird es im FNP erläutert. Daraus wird als Ziel der Stadt genannt, dass „zukünftig durch Aktivierungsstrategien ein möglichst großer Anteil dieser Flächen aktiviert werden sollen. Die Ergebnisse sollen in der Planung berücksichtigt werden.“ Dieser Ansatz zur Innenentwicklung wird vom BN ausdrücklich befürwortet.

Daraus sollte folgen, dass nicht vor den intensiven Bemühungen geeignete Freiflächen zu finden, eine Entwertung des Häckersteigs durch die Wohnbauflächen 1.1. bis 1.3 erfolgen darf. Folglich wäre damit auch zukünftig der einzig richtige Weg, die Innenentwicklung zu forcieren, da wohl die genannten Grenzflächen auch in der Zukunft weiterhin vorhanden sind, und somit nicht zur Verfügung stehen.

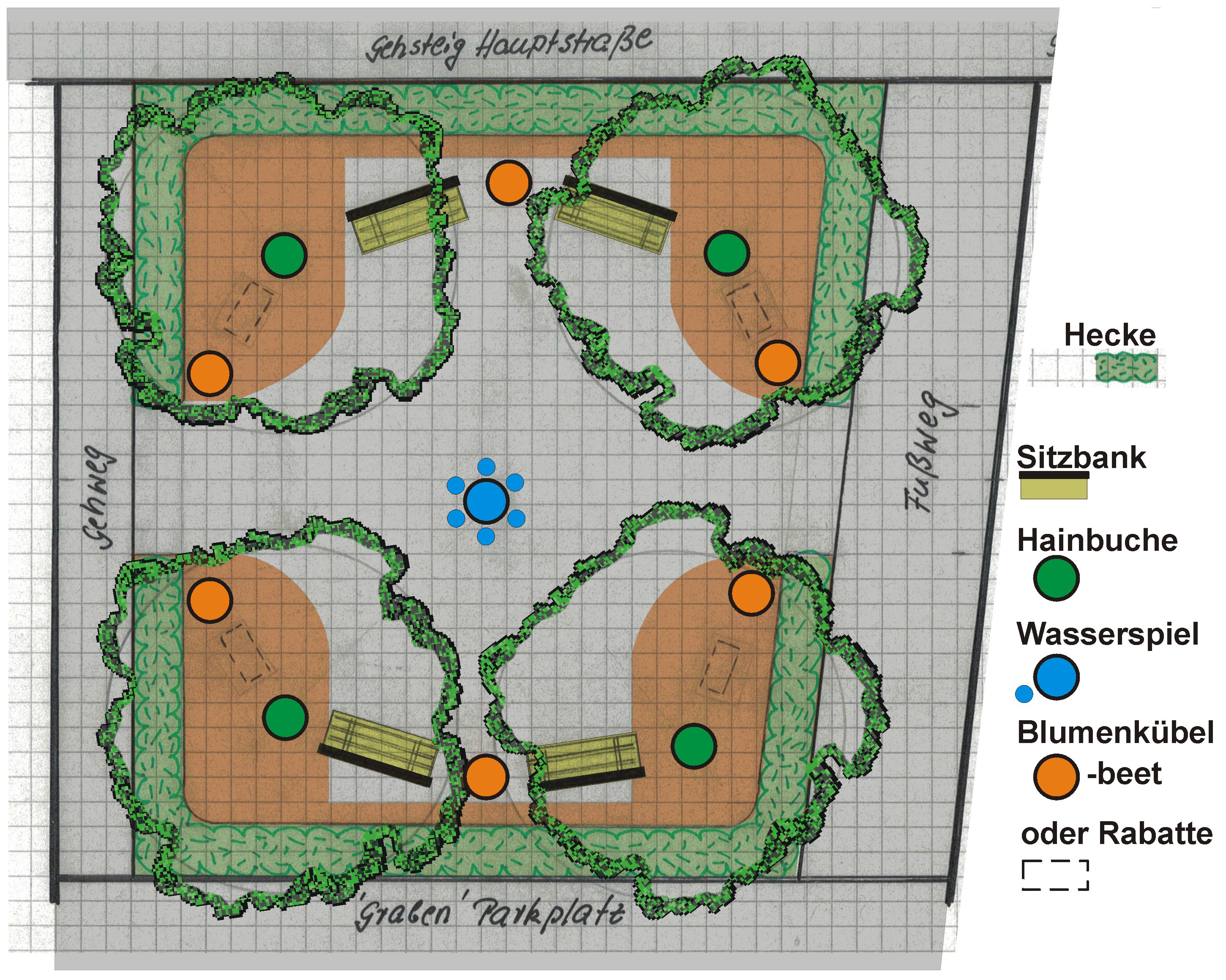

Da ja Wohnbedarf vorliegt, sollten also weitere moderne, zukunftstaugliche Siedlungsstrukturen angestrebt werden. Dies könnte durch komprimierte Bauweisen mit weitestgehend zurückgedrängtem Straßenbau in Verbindung mit Gemeinschaftsflächen für Kommunikation und Spielraum erfolgen (Beispiel Büchenbach, Hofer Straße).

Auch sollten sektorweise die Bauleitpläne überarbeitet und modernisiert werden, um z.B. zusätzliche Bauflächen oder Anbauten auf größeren Grundstücken oder Aufstockungen zu ermöglichen.

Auch ohne den genannten Flächen 1.1 bis 1.3 bleiben im FNP immer noch 31,32 ha Bauflächen verfügbar (W+M). Dies sollte im Vergleich zu anderen Kommunen für die prognostizierte Bevölkerungsprognose (2020-2039) von 621 Personen (Anlage 1: Bedarfsermittlung Wohnflächen, Seite 11) aus ökologischen wie nachhaltigen Gründen reichen. Zählt man die aktuell genannten Anfragen (von angeblich 400 Interessenten) zur Prognose hinzu und teilt durch die Belegungsdichte, so erhält man eine Bruttogrundfläche von 675m² je Wohneinheit.

Für Rückfragen:

Helmut König, Vorsitzender

09.12.2022 - Nahwärmenetz Adelsdorf

Wir befürworten das geplante Heizhaus am Rande der Aischwiesen, da es keinen alternativen Standort gibt, um die Wärmeversorgung effektiv zu ermöglichen.

Wir müssen aber darauf hinweisen, dass das Verbrennen von Holz ohne eine kaskadierende Vornutzung schädlich für die aktuelle Klimaproblematik ist. Das erlaubte CO2-Budget wird dadurch zusätzlich belastet. Daher sollte so viel wie möglich durch weniger CO2-belastete Wärmeerzeugung realisiert werden (z.B. Solarthermie, Geothermie, Wärmepumpen, etc.). Auch sollte miteinkalkuliert werden, später die Verbrennungsöfen für andere Brennstoffe umzurüsten (z.B. Grünes Gas) oder durch andere Technologien zu ersetzen.

Außerdem darf nur Holz aus dem lokalen Umfeld verwendet werden. Es muss sichergestellt werden, dass eine Regeneration des Kohlenstoffbestandes im zeitlichen Rahmen der Klimaziele weitestgehend sichergestellt wird.

Für Rückfragen:

Helmut König, Vorsitzender

02.12.2022 - PV-Freiflächenanlage Medbach

Das Plangebiet wird von uns als geeignet für eine PV-Freiflächenanlage eingestuft und liegt außerhalb von naturschutzrelevanten Ausschlussgebieten. Die Ausführung und die Maßnahmen entsprechen weitestgehend unserem Kriterienkatalog.

Der BN priorisiert Photovoltaik auf Dächern, an Fassaden und technischen Infrastrukturen. Das Potenzial der Photovoltaik auf Dächern und an Gebäuden kann aber bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Photovoltaik auf Dächern ist in einem vertretbaren Zeithorizont, den uns die Klimakrise lässt, nicht realisierbar. Daher sind Freiflächenanlagen notwendig, soweit sie umweltverträgliche Bedingungen erfüllen.

Diese sind aus unserer Sicht im vorliegenden Fall erfüllt. Wir bestätigen, dass im Umfeld keinerlei Schutzgebiete oder Vorrangflächen des Naturschutzes vorhanden sind, die bedroht werden. Auch das Landschaftsbild wird nicht übermäßig beeinträchtigt.

PV-Freiflächenanlagen können bei richtiger Planung und Pflege einen zusätzlichen Gewinn für die Biodiversität bedeuten und damit wertvolle Trittsteine in der offenen Agrarlandschaft und Elemente eines Biotopverbundes sein. Wir unterstützen die Vorgaben der Triesdorfer Biodiversitätsstrategie für PV-Anlagen und weisen zusätzlich auf die Möglichkeit einer Zertifizierung hin.

Für Rückfragen:

Helmut König, Vorsitzender

30.11.2022 - Landkreis Erlangen-Höchstadt liegt im Mittelfeld beim Ausbau der Erneuerbaren

Der BUND Naturschutz (BN) hat Versorgung mit Photovoltaik und Windkraft auf regionaler Ebene untersucht und große Unterschiede zwischen den Regionen festgestellt. Besonders die Großstädte und einige ländliche Regionen hinken hinterher. Landkreis Erlangen-Höchstadt gehört zum Mittelfeld.

Bayern hinkt bei der Energiewende im Deutschlandvergleich hinterher, insbesondere der Ausbau der wichtigen Windkraft ist im Freistaat in den letzten Jahren durch die 10h-Abstandsregel fast vollständig zum Erliegen gekommen. Im bundesweiten Vergleich ist Bayern hier Vorletzter in Bezug auf die Landesfläche. Und auch bei der Photovoltaik ist Bayern auf die Fläche bezogen nur auf Platz sieben zu finden. Dabei gibt es innerhalb Bayerns große Unterschiede zwischen den Landkreisen.

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt geht mit gutem Vorbild voran und nimmt im landesweiten Vergleich zwischen 96 Landkreisen und kreisfreien Städten immerhin Platz 38 ein. 33 Prozent des derzeitigen eigenen Gesamtstromverbrauchs werden durch Windenergie und durch Photovoltaik erzeugt. „Aber auch bei uns im Landkreis wird ein weiterer Ausbau der Erneuerbaren Energien benötigt, da sich durch die Elektrifizierung der Wärmeversorgung und von weiten Bereichen des Verkehrssektors der Strombedarf bis 2040 ungefähr verdoppeln wird. Deshalb muss auch Landkreis Erlangen-Höchstadt weiter Photovoltaik und Windkraft voranbringen!“, erklärt Energielotse Wolfgang Schwering der BN-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach.

Der digitale Energie-Atlas der Staatsregierung verdeutlicht die regionalen Unterschiede: Während die Spitzenreiter 120 Prozent ihres Strombedarfs mit Wind- und Solarenergie decken können, hinken die Schlusslichter mit gerade einmal einem Prozent hinterher. Weit abgeschlagen am Tabellenende sind besonders Bayerns Großstädte, aber auch im ländlichen Raum besteht noch enormes Ausbau- und Aufholpotential für eine erfolgreiche Energiewende.

„Nur eine erfolgreiche Energiewende ermöglicht uns, die Klimaziele einzuhalten, garantiert Energieunabhängigkeit von Autokraten und fördert somit Frieden und Freiheit. Und ganz nebenbei sind erneuerbare Energien die kostengünstigsten Quellen und ermöglichen langfristig günstigere Energiepreise für alle!“, unterstreicht Wolfgang Schwering.

Daher fordert die Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach des BN einen klaren Plan, wie Landkreis Erlangen-Höchstadt den Ausbau der Erneuerbaren Energien Photovoltaik und Windkraft voranbringen will. Für den BN gehören eine schnellstmögliche Ausweisung von zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft und eine Solarpflicht für allen Neubauten unbedingt dazu. „Lassen Sie uns gemeinsam weiter vorangehen und dabei unsere Energieversorgung sichern und unser Klima schützen!“, so Wolfgang Schwering.

Auch naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sollten weiter ausgebaut werden. Dazu hat eine Arbeitsgruppe aus den BN Kreisgruppen Höchstadt-Herzogenaurach und Erlangen, des Vereins Energiewende ER(H)langen und der Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV) in ER/ERH im Juni 2022 Ergebnisse ihrer aktuellen Landschaftsraumanalyse zur Identifizierung potenziell geeigneter Fläche vorgestellt.

Für Rückfragen:

Wolfgang Schwering, Energielotse Kreisgruppe, w.schwering@gmx.de

18.11.2022 - Zerstörung eines geschützten Feuchtbiotops

Der BN wehrt sich vehement gegen die Zerstörung eines Feuchtgebietes in der Bachaue am Südrand von Hammerbach. „Hier soll ein Feuchtbiotop zerstört werden, obwohl es günstigere Alternativen für die Baumaßnahmen gäbe“, erklärt der Kreisvorsitzende Helmut König. „Die Feuchtfläche wurde sogar als Biotop entwidmet.“

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Verlegung eines unterirdischen Mischwasser-Kanals samt breitem Wirtschaftsweg und Wendehammer durch eine Feuchtfläche in der naturnah entwickelten Aue des Welkenbachs. Bereits Ende 2021 wurde von Horst Eisenack, dem zweiten Vorsitzenden der BN Ortsgruppe, eine erste Stellungnahme an die Stadt Herzogenaurach abgegeben, die mehrere Alternativen und Vorschläge aufzeigte, wie das Feuchtbiotop verschont werden könnte. Diese Vorschläge seien nur oberflächlich beantwortet worden. Gemäß dem ausgelegten Erläuterungsbericht „bietet die Planung nicht einmal einen Ausgleich an und die Biotopwürdigkeit und geschützten Biotope wurden nicht als solche erkannt“, so Eisenack.

Die Kreisgruppe hat hierzu eigens eine fachgutachterliche Einschätzung vornehmen lassen. Das Ergebnis ist eindeutig: Das Biotop entspreche zwar nicht mehr dem ursprünglichen Biotoptyp einer Nasswiese aus dem Jahr 1985, stelle aber immer noch einen wertvollen Biotopkomplex aus verschiedenen, teils gesetzlich geschützten Feuchtlebensräumen mit einem naturnahen Abschnitt des Welkenbachs dar. Insgesamt habe sich die Biotopfläche seither durch naturnahe Entwicklung sogar vergrößert, da sich der Bachlauf naturnah entwickelt hat und inzwischen sogar vom streng geschützten Biber besiedelt ist. „Die Verkennung der auch aktuell noch gegebenen Biotopwürdigkeit und Ignorierung des gesetzlichen Schutzes von Uferhochstaudenfluren, Großseggenrieden und Auengebüsche stellen einen eklatanten Planungsfehler dar.“ beschreibt Eisenack. Das Mindeste sei, dass die Lebensraum-Zerstörungen korrekt dargestellt und gewürdigt werden, statt Biotope einfach zu negieren. Nötig sei eine Korrektur der Planungsgrundlagen und echte Prüfung der Alternativen. Unvermeidbare Eingriffe müssten durch adäquate Ausgleichsmaßnahmen in der Bachaue kompensiert werden.

Für Rückfragen:

Helmut König, Kreisvorsitzender

Dr. Horst Eisenack, 2. Ortsvorsitzender Herzogenaurach

17.10.2022 - Flächenfraß stoppen, Energiewende voranbringen

Bei einer Pressefahrt im Raum Höchstadt/Aisch zum Gewerbegebiet Höchstadt-Nord, zum geplanten Baugebiet am Häckersteig und in das Windvorranggebiet bei Lonnerstadt verdeutlichten Vertreter des BUND Naturschutz den dringenden Handlungsbedarf. Sie wurden begleitet vom Landtagsabgeordneten Christian Zwanziger, Sprecher für Landesentwicklung und Tourismus der Grünen Landtagsfraktion.

Zwei Herausforderungen stehen in der Umweltpolitik Bayerns an oberster Stelle: Die Klimakrise und der Flächenverbrauch, letzterer ist besonders treibend beim Energieverbrauch und wichtige Ursache des Artensterbens. Beide Themen zeigen sich im Landkreis Erlangen-Höchstadt derzeit besonders intensiv. Entsprechend erschüttert zeigten sich die Umweltschützer im Norden von Höchstadt/Aisch angesichts des in den letzten Jahren dort gewachsenen Gewerbegebietes Höchstadt-Ost. Es hat eine Fläche von 106 Hektar oder 150 Fußballfelder. Nun sind weitere 35 Hektar vorgesehen.

Der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner erklärte: „Höchstadt an der Aisch ist in der Region besonders ‚gefräßig‘. Die riesigen Flächen, die hier ausgewiesen und vor allem flach und damit besonders flächenverbrauchend bebaut wurden, werden künftigen Generationen bei der Lebensmittelproduktion bitter fehlen. Die Stadt sollte unbedingt flächensparender planen, der neue Flächennutzungsplan wäre eine gute Gelegenheit, um umzusteuern.“

MdL Christian Zwanziger ergänzte: „Der Flächenverbrauch in Bayern ist mit 10,3 Hektar pro Tag ungebremst hoch. Die Staatsregierung verfehlt ihr eigenes Ziel, den Verbrauch auf fünf Hektar pro Tag zu begrenzen. Wir brauchen klare gesetzliche Rahmenbedingungen, die den Kommunen Orientierung liefern und die endliche Ressource Boden für Landwirtschaft, Natur und unsere Erholung schützen.“

Disperse Siedlungen, insbesondere die auf den KFZ-Verkehr ausgerichteten Gewerbegebiete verbrauchen besonders viel Energie. Der Energieverbrauch muss wegen der Klimakrise jedoch dringend reduziert werden. Dazu soll – auch nach dem Willen der Staatsregierung - künftig vorrangig Innenentwicklung betrieben werden. Dies schreibt auch das Baugesetzbuch vor. Trotzdem werden immer wieder große Gewerbegebiete auf der grünen Wiese ausgewiesen.

Helmut König, 1. Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach dazu: „Obwohl längst nicht alle Flächen im Gewerbegebiet bebaut sind und erste Gebäude bereits wieder ungenutzt herumstehen, plante die Stadt ein weiteres Gewerbegebiet am Schwarzenbachgrund. Es wäre völlig falsch, dort weitere Gewerbeflächen anzusiedeln, zumal hier das Grundwasser und eines der besonders wichtigen Kiebitzgebiete gefährdet würden. Nach dem letzten Hochwasser 2021 am Schwarzenbach kamen zwar die Rathausfraktionen zu der Erkenntnis, dass das Planungsbüro ein untaugliches Gewerbegebiet im Flächennutzungsplan vorgeschlagen hat, nun also ein Ersatz nötig wird. Der neue Standort ist uns noch nicht bekannt.“

Als zweite Station der Tour wurde das von der Stadt geplante Wohnbaugebiet am Häckersteig besichtigt. Hier stieß die Vertreterin der Bürgerbegehren „Rettet den Häckersteig/Schwarzenbachgrund“, Petra Deinlein-Wieland dazu: „Mit dem geplanten Flächennutzungsplan würde der Flächenfraß ausgeweitet. Wir wollen den Flächenverbrauch der Stadt reduzieren und auch langfristig eine in Nordbayern einzigartige Terrassenlandschaft erhalten. Dafür haben wir die Bürgerbegehren gestartet und hoffen auf noch viele weitere Unterstützerinnen und Unterstützer.“ Das Heckengebiet beherbergt auch artenreiche Blühwiesen mit bis zu 200, zum Teil hochgeschützte Pflanzen. "Ein Paradies für Heckenbrüter.“

Zwanziger erklärt: „In der Stadt Höchstadt gibt es zahlreiche bebaubare Grundstücke, die bisher nicht genutzt werden. Statt immer neue Baugebiete im Außenbereich auszuweisen, für die es zusätzliche Infrastruktur – Straßen, Kanalisation usw. – braucht, die auch Geld kostet, sollte mehr Energie in die Aktivierung bisher unbebauter oder leerstehender Grundstücke gesteckt werden. Im Landtag setze ich mich dafür ein, dass Kommunen alle Möglichkeiten bekommen diese Innenentwicklung, die auch der Bayerische Gemeindetag fordert, zu betreiben. Bisher sperrt sich die CSU/FW-Regierung dagegen.“

Zwei Kilometer nördlich des Ortsrandes von Lonnerstadt liegt das ausgewiesene Vorranggebiet für Windkraftanlagen. Mehrere Windräder liefern hier seit Jahren umweltfreundlichen Strom. Mit einem Pilotprojekt zur Kombination Windkraftvorranggebiet und Fotovoltaik könnte Lonnerstadt Geschichte schreiben. „Das gleiche Problem liegt im naheliegenden Mühlhausen vor. Es zeigt sich auch, dass manche Vorschriften zur sinnvollen Standortwahl erneuerbarer Energien überdacht werden müssen“, findet König.

Mergner erklärt dazu: „Der Sommer 2022 war auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein weiterer Extremsommer, die Dürre hat auch hier erbarmungslos zugeschlagen. Damit uns die Klimakrise nicht die Zukunft raubt, müssen wir bei der Energiewende viel besser vorankommen. Wir unterstützen deshalb das Pilotprojekt zur Platzierung von Fotovoltaik-Freiflächen im Windkraftvorranggebiet am Roten Berg nördlich Lonnerstadt.“

MdL Christian Zwanziger: „Wind- und Sonnenstrom vor Ort machen uns unabhängiger und unsere Energieversorgung verlässlicher. Das war schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine wichtig, aber ist jetzt noch drängender. Ich finde klasse, dass Lonnerstadt so sehr auf Erneuerbare Energien setzt. Ich bin froh, dass nun endlich auch das bayerische Wirtschaftsministerium den Weg für eine Doppelnutzung der Fläche für Photovoltaik zusätzlich zur Windkraft frei macht. Entgegen dem, was Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger meinte, gab es nach meiner Kenntnis aus Sicht des Bundesministeriums nie Bedenken oder Einwende, solange die vorrangige Nutzung nicht behindert wird. Das Habeck-Ministerium hat das auch schriftlich klargestellt. Sei es drum. Besser spät als nie.“

Für Rückfragen:

Helmut König, Kreisvorsitzender

02.09.2022 - Ausgleichsflächen für Aischtalring überdenken

Der BN hat zur abschließenden Baugebietsplanung zum Aischtalring westlich von Aisch in seiner Stellungnahme gebeten, die Ausgleichsflächen zu überdenken. Abgesehen von der fehlenden Verpflichtung zu Solaranlagen in einem Neubaugebiet lehnen wir die gewählten Ausgleichsflächen für den Verlust von Brutflächen von Kiebitz und Feldlerche im Planungsgebiet ab.

Die Adelsdorfer „Klimaoffensive“ muss das Ziel haben, CO2 zu reduzieren. Aus heutiger Sicht sollte bei Neubaugebieten die Pflicht bestehen, Solaranlagen auf den Gebäuden zu installieren. Die Kosten sind lediglich ein geringer Bruchteil der Baukosten und mittelfristig wird sich die Investition amortisieren.

Eine isolierte Ausgleichsfläche, umgeben von maximal 100 Meter entferntem Wald, Gebüsch und Röhricht wird von Kiebitzen nicht angenommen. Außerdem ist die gewählte Fläche bereits Bestandteil des Moorweiherprogramms und hat bisher trotz naturschutzfachlicher Aufwertung keine Kiebitze angezogen. Daher lehnen wir diese Fläche ab.

Ebenso liegt die Ausgleichsfläche für die Feldlerchen abgeschieden und eingeengt in einer Waldlichtung direkt an der Autobahn A3. Diese Fläche wurde vom BN als PV-Freiflächenanlage vorgeschlagen und im Entwurf des Flächennutzungsplans der Stadt Höchstadt wird sie bereits als PV-Sonderfläche ausgewiesen.

Auch die Auslagerung der Ausgleichsflächen in benachbarte Gemeinden sehen wir problematisch, da damit der lokale Artenverlust im Gemeindegebiet gefördert wird.

Für Rückfragen:

Helmut König, Kreisvorsitzender

15.08.2022 - Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke

Die Kreisgruppen Höchstadt-Herzogenaurach und Erlangen des BUND Naturschutz in Bayern warnen vor unkalkulierbaren Risiken und kritisieren die derzeitigen Diskussionen über einen Streckbetrieb des Niederbayerischen Meilers Isar 2 scharf.

„Der BN hat jahrzehntelang für den Atomausstieg und die Energiewende vor Ort gekämpft, das werden wir jetzt auch verteidigen. Ein Weiterbetrieb ist mit unkalkulierbaren Risiken verbunden. Ich bin fassungslos, dass die bayerische Staatsregierung das Thema jetzt wieder hochkocht, nachdem sie jahrelang die Energiewende behindert hat. Atomenergie muss beendet und die Erneuerbaren massiv gefördert werden“, so der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Erlangen Rainer Hartmann.

Ein Streckbetrieb sei ein Ausstieg aus dem Ausstieg unterstreicht Helmut König, Kreisvorsitzender von Höchstadt-Herzogenaurach: „Ist der Geist erst mal aus der Flasche, besteht die große Gefahr, dass es zu einem allgemeinen Wiedereinstig in die Atomkraft kommt. Dabei ist die Endlagerfrage immer noch nicht geklärt und die Brennstäbe kommen nach wie vor aus Russland und Kasachstan und sind nicht in kurzer Zeit verfügbar. Außerdem bestehe die Gefahr, dass aufgrund der schlechten Regelbarkeit der Kernkraftwerke die Erneuerbaren wieder abgeschaltet werden müssten und Geld in eine auslaufende Technologie auf Kosten der Steuerzahler investiert wird.“

Außerdem empfehle der BN seit Jahren die Prioritätsreihung „Energie sparen – Effizienz erhöhen – Erneuerbare nutzen“. Gerade beim Sparen seien noch viele Potentiale vorhanden. Hier sollte die Bayerische Staatsregierung ein umfangreiches Energiesparprogramm auflegen. Auch Stadt und Landkreis könnten hier mehr Aufklärung betreiben.

Alfons Zimmermann, Physiker im Vorstand der KG Höchstadt-Herzogenaurach ärgert sich über die falschen und populistischen Aussagen Söders. „Bayern ist keinesfalls an der Spitze der erneuerbaren Energien, wie behauptet. Es kommt auf den Flächenertrag an. Und da liegt Bayern trotz ausgebauter Wasserkraft lediglich im bundesweiten Mittelfeld. Das wäre so, wie wenn ein Großbauer stolz verkündete, dass er mit 200 Hektar deutlich mehr erntet als ein Kleinbauer mit 20 Hektar.“

Für Rückfragen:

Helmut König, Kreisvorsitzender

28.06.2022 - Potenzialanalyse für naturverträgliche Photovoltaik- Freiflächenanlagen

Eine Arbeitsgruppe aus den BUND Naturschutz (BN) KreisgruppenErlangen und Höchstadt-Herzogenaurach, des Vereins Energiewende ER(H)langen und der Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV) in ER/ERH hat am Freitag den 24.6.2022 im Landratsamt Erlangen-Höchstadt im Rahmen einer Bürgermeisterdienstbesprechung die Ergebnisse ihrer aktuellen Landschaftsraumanalyse zur Identifizierung potenziell geeigneter Flächen für naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) vorgestellt.

Stefan Jessenberger, Vorsitzender des Vereins Energiewende ER(H)langen, erläuterte, wie wichtig konsequentes und rasches Handeln nun sei, um Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit in der Energieversorgung zu wahren sowie Klimaziele und Unabhängigkeit von Drittstaaten zu erreichen. Die derzeit rasant steigenden Energiekosten infolge der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern erforderten einen stark beschleunigten Zubau erneuerbarer Energien. Sonne und Wind hätten noch ein erhebliches Ausbaupotenzial und ergänzten sich gut. Zwar seien insbesondere Dach- und PKW-Stellflächen sowie Gebäudefassaden prädestiniert für den Einsatz der Photovoltaik (PV). Allerdings sei in den vergangenen Jahrzehnten der Ausbau nicht im nötigen Tempo erfolgt und Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand seien langwierig, kleinteilig und wesentlich teurer als relativ schnell und kostengünstig zu errichtende PV-FFA.

Daher komme gerade im sonnenreichen Bayern dem Ausbau der Photovoltaik auch im Freiland große Bedeutung zu. Nach einer aktuellen Studie der Technischen Universität München sind zur Erreichung der Klimaziele, zusätzlich zu PV-Anlagen auf Dächern und Fassaden, PV-FFA auf 2-3 Prozent der Landesfläche notwendig. Diese könnten z. T. auch in Form von Agri-PV-Anlagen mit landwirtschaftlicher Nutzung kombiniert werden, so dass langfristig verlässliche Erträge aus Solarkraftwerken sowohl Eigentümern und Betreibern, als auch Kommunen und Landwirten zukämen. Der oft kritisierte Flächenbedarf für PV-FFA nimmt sich gegenüber den aktuell 14 Prozent der Ackerflächen für „Bio“-Kraftstoffe und 60 Prozent für den Anbau von Futtermitteln in Deutschland bescheiden aus. Gegenüber „Bio“-Kraftstoffen könne mit PV auf derselben Fläche das 30-fache an Energie gewonnen werden.

Den beteiligten Naturschutzverbänden sei es wichtig, sich frühzeitig konstruktiv und beratend einzubringen. Ziel sei es, die Akzeptanz für PV-FFA zu erhöhen und rasch konfliktarme, naturverträgliche Photovoltaik-Projekte zu ermöglichen.

Harald Schott, Kreisvorstandsmitglied im BN und LBV-Mitglied stellte den aktuellen Stand der Auswertungen der Flächensuche dar. Im Stadtgebiet Erlangen und im Landkreis ERH konnte die Arbeitsgruppe bislang naturschutzfachlich geeignete Teilflächen von insgesamt 1422 ha identifizieren (1200 ha davon im Landkreis ERH), was ca. 2,2% der Fläche von Stadt Erlangen und Landkreis ERH ausmacht. Weitere Analysen erfolgen sobald die entsprechenden Kommunen Interesse an den Analysen zeigen.

Grundsätzlich sollten möglichst bereits vorbelastete Bereiche für die Errichtung von PV-FFA ausgewählt werden. Hierzu zählen z. B. stark verlärmte Zonen entlang der Autobahn, aber auch fragmentierte „Restflächen“ zwischen Verkehrswegen und Gewerbeflächen. Günstig wäre auch eine Konzentration von PV-Anlagen in der Nähe bestehender Windräder, soweit diese den Betrieb bestehender und Bau künftiger Windkraftanlagen in Vorranggebieten nicht einschränkten. Hierdurch könnten ggfs. Kollisionsrisiken für Großvögel reduziert werden. Leider würde eine solche Doppelnutzung von Windkraft-Vorranggebieten bislang behördlich pauschal ausgeschlossen, worauf aus eigener Erfahrung auch die Bürgermeister Faatz (Mühlhausen) und Brehm (Höchstadt) hinwiesen. Die Arbeitsgruppe hat angeboten, sich gerne in die aktuell hierzu laufende Diskussion der zwangsweise einzuhaltenden Abstände von PV-Anlagen zu Windvorranggebieten fachlich einzubringen.

Die Arbeitsgruppe stellte zudem fest, dass die meisten Schutzgebiete, Wälder sowie Lebensräume stark gefährdeter sensibler Feldvögel wie Kiebitz ungeeignet für den Bau von PV-FFA seien. Hierdurch kann auch die Notwendigkeit zusätzlicher Ausgleichsmaßnahmen, die bei Betroffenheit dieser Arten nötig wären, minimiert werden. Andererseits können andere Tierarten von PV-FFA profitieren, da auf den zuvor oft intensiv bewirtschafteten Flächen dann keine Pestizide oder Dünger mehr ausgebracht würden und die Flächenpflege und Gestaltung in gewissem Rahmen auch gezielt an die Bedürfnisse gefährdeter Arten angepasst werden kann.

Als Unterstützer der Energiewende bieten die beteiligten Vereine des Arbeitskreises interessierten Kommunen ihre fachliche Expertise, Gebietskenntnis sowie akzeptanzfördernde Öffentlichkeitsarbeit an.

Für Rückfragen:

Helmut König, Kreisvorsitzender

13.05.2022 - Fakten gegen die Südumfahrung

In welcher Welt leben wir eigentlich!

Die Wissenschaft wie auch die große Politik erklären uns eindringlich unseren Verkehr zu reduzieren. Die Gründe sind hinlänglich bekannt (Details siehe unten unter Fakten gegen die Südumfahrung). In der Metropolregion Nürnberg, dem zweitgrößten Verkehrsverbund in Bayern, fällt den Lokalpolitikern von CSU und SPD nichts anderes ein, als noch mehr Verkehr zu fördern. Alternativen werden weggewischt, vielfältige Maßnahmen bleiben ein Fremdwort, Naturverbrauch ist und bleibt am günstigsten.

Hier wird nur eins umfahren – die Verkehrswende. Individualverkehr verhindert den Umstieg auf ÖPNV. Die Straße wird zum Einfallstor und belastet Herzogenaurach in der Zukunft erst recht.

Wir ernten, was wir säen – und das sollten Nahrungsmittel sein. Die Straße zerstört Felder, reduziert Erträge und frisst die Fläche mehrerer kleiner landwirtschaftlicher Betriebe – insgesamt sogar 44,7 ha (Nachzulesen im Erläuterungsbericht des Planfeststellungsverfahrens unter Berücksichtigung der Ökokonten, die auch Fläche beanspruchen).

Lasst uns endlich handeln!

Anstelle der monströsen Straße sollte in den ÖPNV, die Aurachtalbahn und StUB zusammen mit innovativen Lösungen für den Verkehr generell, dem Transport von Lasten, dem Umbau und der Lenkung von Verkehrsströmen, dem Ausbau von Rad- und Fußwegen investiert werden. Mit einer 30 km/h Zone könnte Niederndorf sofort entlastet werden. Preiswerte getaktete Buslinien, Routenänderungen, Mitfahrgelegenheiten u.a. entlasten alle.

- Stimmen Sie für das Bürgerbegehren STOPP SÜDUMFAHRUNG

Fakten gegen die Südumfahrung

Alle Daten stammen aus den Unterlagen der bisherigen Bauleitverfahren, aus den Bundesbehörden, der Bayerischen Staatsregierung, der Industrie und der Stadt Herzogenaurach.

Die Pendler-Situation

Wir haben 17.000 motorisierte Ein- und Auspendler, die ca. 50.000 t CO2 pro Jahr produzieren. Um das zu kompensieren bräuchte man einen ausgewachsenen Wald von einer Fläche der Größe der kommunalen Fläche Herzogenaurachs. Elektroautos helfen leider nicht. Es ist bedrückend und man merkt, dass wir mit dem individuellen motorisierten Personenverkehr nicht mehr so weiter machen können.

Belastung durch den Bau der geplanten Südumfahrung

Die größten CO2-Belastungen gehen von der Zement- und Stahl-Erzeugung aus. Über 8.000 t CO2 Belastung erzeugt der Bau, das entspricht etwa dem tausendfachen CO2-Fußabdruck eines Herzogenaurachers. Die Herzogenauracher CO2-Ziele sind Makulatur. Für den Bau müssen die Bürger ca. 14.000 Schwerlastfahrten erdulden, vor allem, um die riesigen Aushubmassen zu verschieben. Der sehr tiefe Einschnitt am Galgenhof liegt da an der Spitze.

Herzogenaurachs aktueller Flächenverbrauch ist schon zweimal höher als die bayerischen Flächenziele. Für Herzogenaurach umgerechnet ist der erforderliche Ziel-Wert bei 1,2 ha pro Jahr. Mit 8 ha Versiegelung und insgesamt 44,7 ha benötigter Fläche ist unser Verbrauchs-Budget auf auf mehr als 26 Jahre allein durch die Südumfahrung ausgeschöpft. Das Flächenverbrauchs-Ziel wird massiv verfehlt.

Die in Mittelfranken und bei uns ausgeprägte Trockenheit wird weiter unterstützt durch die schnelle Entwässerung von Feldfluren, Einschnitten und Trassen mit eingeleiteten Schadstoffen über Biotope in die Aurach. Regenwasser aufzuhalten wird verfehlt, denn Versickerungsanlagen sind nicht vorgesehen. Ein Schwammstadt-Konzept ist nicht auszumachen.

Die Natur wird vor Ort unwiederbringlich zerstört. Landschaftsschutzgebiete werden zu 38 % durchschnitten. Ausgleichsmaßnahmen sind Augenwischerei. Hochgefährdete Tiere können nicht ausgeglichen werden - das schaffen wir nicht mal mehr in unseren Naturschutzgebieten! Das Ziel, die Natur zu erhalten, wird verfehlt.

Landwirte leiden unter zerschnittenen Äckern und an massiven Landverlust. Ebenso die Naherholung. Das Ziel eines wirtschaftlichen Ackerbaus und ein besseres Angebot der Naherholung ist nicht gegeben.

Belastungen durch die geplante Südumfahrung

Niederndorf verkehrsmäßig zu entlasten, ist der Hauptgrund für die Südumfahrung. Es wird allerdings nicht wahrgenommen, dass durch die Südumfahrung mehr Verkehrs- und Lärmverlagerung in anderen Ortsteilen stattfinden werden. So wird z. B. in der Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Str. oder im Schützengraben der Verkehr durch die Südumfahrung erheblich gesteigert. Gemäß der Prognose für 2035 im Vergleich mit und ohne Südumfahrung, ergibt sich dort für KFZ über 60 % und für LKW über 170 % mehr Verkehr. Dort wohnen mehr Bewohner als in der Niederndorfer Hauptstraße. Ausserdem sind die alten Prognosen nicht mehr aktuell und der Zeit angepasst.

Das Klima-Ziel, den Verkehr um 50 % gegenüber heute zu reduzieren, gilt lokal für die Vacher Kreuzung aber nicht für die, durch die Südumfahrung vermeintlich anderen bevorzugten Siedlungsstraßen und schon gar nicht für die Südumfahrung selbst. In Hauptendorf und Neuses entstehen neue Verkehrsbelastungen durch die hohen Brücken.

Die Südumfahrung ist keine Stadtumfahrung, sondern endet im Zentrum und ist ein weiteres Einfallstor für den Verkehr. Das ist dann in Zukunft unser nächstes Problem mit Autostaus in der Innenstadt. Statt Niederndorf wird der Postkreisel mit Umgebung das neue Stau-Zentrum. Ohne neue Verkehrs-Konzepte wird eine Highway-Südumfahrungs-Einflugschneise mitten durch die Innenstadt zur Nordumgehung notwendig sein. Wollen wir das?

Ein weiterer Punkt: Herzogenaurach würde von zwei Umfahrungen eingekesselt, die Naherholung beeinträchtigt und weitere Bau- und Gewerbe-Ansiedlungen fördert. Wollen wir das?

Für den Verkehr durch die geplante Südumfahrung wurden vom BN sehr detaillierte Berechnungen durchgeführt, die auch Bestandteil der Einwendung zum Planfeststellungsverfahren sind. Die Strecke von West nach Ost ist 2 km länger und benötigt 1 Minute mehr Zeit, trotz höheren Geschwindigkeiten auf der Südumfahrung, die 5 Ampeln auf der Stecke nicht mit eingerechnet. Die Verkehrs-Ströme zwischen O, W, N, S und SO, sonst über das Vacher Kreuz in Niederndorf, ergeben mehr Verkehr über die geplante Südumfahrung. Das sind 44% mehr Kilometer und 10 % mehr Fahrzeit. Ein Fahrzeit-Nutzen fehlt da. Es ist zu befürchten, dass die teure Südumfahrung nicht angenommen wird und sich viel Schleichverkehr durch die Stadteile ergießen werden.

Insgesamt ergibt sich eine zusätzliche Belastung von 3.400 t CO2 pro Jahr. Eine Wald-Kompensation benötigt hier die doppelte Fläche zwischen der Südumfahrungs-Trasse und der Aurach. Herzogenaurachs Ziel, die CO2-Belastung bis 2030 auf 50 % und danach auf 90 % zu reduzieren wird damit voll verfehlt.

Mit den Baukosten von 75 Mio. €, den Unterhaltskosten und den zusätzlichen volkswirtschaftlichen Kosten durch mehr Kilometer und Zeit auf der Südumfahrung ergibt sich kein finanzieller Nutzen. Der Nutzen/Kosten-Faktor ist damit nahezu Null. Bei der StUB wird für die Förderung ein Faktor von Eins verlangt. Wieso gilt das für die geplante Südumfahrung nicht?

Kurze Zusammenfassung

Die gewünschten Ziele werden also verfehlt, wenn wir die Südumfahrung bauen. Diese sind: CO2-Reduzierung, Verkehrs-Reduzierung, Flächenverbrauch, wirtschaftlicher Ackerbau, Regenwasser-Rückhaltung, Schützen der Natur, Fördern der Naherholung. Im Zentrum ist der nächste Stau eingeplant. Warum soll die Straße überhaupt gebaut werden, da nach einer neutralen Berechnung die Kosten den Nutzen nicht rechtfertigen? Schon die Nordumgehung hat gezeigt, dass die Entlastung einer neuen Umgehungsstraße nicht von Dauer ist.

Für Herzogenaurach liegen von uns viele alternative Vorschläge vor, die allen helfen. In anderen Städten werden Straßen zurückgebaut und Parkplätze umgewidmet. Wie soll es denn weitergehen, wenn wir hauptsächlich den PKW-Verkehr bevorzugen? Wir nehmen uns die Chance für einen wirklich klima-notwendigen Ausbau des ÖPNV und neuer Mobilitätskonzepte. Aurachtalbahn, StUB, Busse, P&R, Lieferung mit MobilHubs, Fahrradwege, Mitfahrgelegenheiten, Verkehrsberuhigung, Fußgängerwege sind hier die Stichworte. Herzogenaurach könnte Vorreiter in der Region werden, nur Mut!

07.02.2022 – Anmerkungen zum Start Bürgerentscheid Südumfahrung

BN-Standpunkt

Die Sprecherin der Aktionsgemeinschaft "Stopp Südumfahrung", Professorin Martine Herpers überreichte kürzlich die gesammelten Listen des Bürgerbegehrens an die Stadt Herzogenaurach. Neben dem BN gehören weitere neun Vereine, Verbände und Parteien dieser Gemeinschaft an. Zwischenzeitlich wurde von der Herzogenauracher Verwaltung bestätigt, dass dem Einstieg in den Bürgerentscheid nichts mehr entgegensteht. Von den 1942 Unterzeichnern wurden 1733 als gültig festgestellt. Wir sind uns sicher, dass ohne Pandemie erheblich mehr Leute gegen eine weitere naturzerstörende Straße erreicht worden wären.

Für den BN ist es unverständlich, dass trotz gravierenden Klimaproblemen immer noch nach mehr Straßen, anstatt nach zukunftsweisenden Lösungen in der Stadtratsmehrheit gesucht wird. Man beharrt auf den Vorstellungen des letzten Jahrhunderts und verpasst dabei das Umdenken hinsichtlich der inzwischen erkannten Probleme. Gerade die Haltung der lokalen SPD irritiert, da sie sich immer weiter von der Meinung der neuen Regierung entfernt.

Vor Jahren, als die ersten Diskussionen im Stadtrat zur Entlastung der Niederndorfer entlang der Straße aufkamen, war wohl das Ziel, dies so kostengünstig wie möglich zu machen. Heute müsste man aber erkennen, dass die Bedrohung unserer Kinder und Enkelkinder durch Klimawandel und Artenverlust eine geänderte Bewertung bedürfen. Natur wurde und wird auch heute noch als untergeordnet betrachtet.

Durch mehrere wissenschaftliche Vorträge, wegen der Pandemie online realisiert, versuchen wir die Bevölkerung aufzurütteln. Wir müssen aber feststellen, dass gerade Entscheider aus dem Stadtrat sich nicht besonders dafür interessieren. Man hat eben immer noch seine vorgefertigte Meinung.

Besonders bedrückt uns, dass etliche Leute uns verunglimpfen und der Lüge beschuldigen. Plakativ wird uns immer wieder vorgehalten, dass wir die Planungsunterlagen nicht kennen. Hier müssen wir entgegenhalten, dass gerade diese sehr detailliert von uns durchgearbeitet wurden, sonst wären Stellungnahmen von bisher insgesamt 115 Seiten nicht möglich gewesen. Wir haben dabei den Vorteil, dass wir einen Gesamtüberblick über die Verkehrs- wie Natursituation im Landkreis als Vergleich haben.

Unserer Meinung nach hängt alles am politischen Willen, welche Lösung realisierbar ist. Die Aurachtalbahn ist dabei ein Beispiel. Jahrelang wurde eine Machbarkeitsstudie abgelehnt, um ja nicht die Wünsche der Stadtratsmehrheit zu beschädigen, Streckenabschnitte wurden entwidmet. Heute bröckelt diese Einstellung, denn die Aussage des Bürgermeisters, dass alles rein technisch nicht machbar ist, scheint so wohl nicht zu stimmen.

Nun plant man zusätzlich ein Ratsbegehren, das man entgegenstellen kann. Aber was erreicht man dadurch? Man stimmt einfach die bestehende Frage mit Ja oder mit Nein ab. Wozu also eine zweite, lediglich konträre Frage. Voraussichtlich wird noch eine dritte Frage dazukommen, um alles nur nicht bürgerfreundlicher zu machen.

Helmut König, 1. Vorsitzender

01.02.2022 - Herzogenaurachs Klimaschutzziele werden haushoch verfehlt

Energy Award nicht aussagekräftig

Johannes Kollinger, langjähriger Sprecher der Agenda-21-Gruppen in Herzogenaurach und stellvertretender Vorsitzender des Energiewendevereins ER(H)langen, analysierte den Stand des Klimaschutzes in Herzogenaurach und was der European Energy Award (EEA) der Stadt wirklich gebracht hat. Dazu wurde er vom Bündnis Stopp-Südumfahrung zu einem Online-Vortrag eingeladen.

Er stellte fest, dass es gut ist, wenn Herzogenaurach Maßnahmen zum Klimaschutz ergreift, „Jedoch werden die gesetzten Ziele des Stadtrats haushoch verfehlt, trotz Gold, mit dem die Stadt ausgezeichnet wurde“. Die ergriffenen Maßnahmen haben weder bei Strom und Wärme, noch beim Verkehr zu einer nennenswerten Reduktion der CO2-Emissionen geführt.

„Teilweise werden sogar Maßnahmen ergriffen, die zu einer Steigerung führen, wie die Erdgasversorgung am Behälterberg oder der geplante Bau der Südumfahrung“ stellte er fest. „Der EEA bildet nicht ab, was an CO2 zusätzlich erzeugt wird, und das ist bei der Südumfahrung eine erhebliche Menge.“

In jedem Bereich steckt noch ein riesiges Verbesserungspotential. Die Stromerzeugung mit PV-Anlagen könnte vervierfacht werden. Wärme wird immer noch zu über 80% mit Öl und Gas erzeugt. Hier sind Sanierungen im Bestandsbau, Umstellung auf Wärmepumpen und auf Fernwärme mit regenerativen Energien enorm wichtig. Bei der Mobilität fordert er einen Ausbau der Radwege-Infrastruktur, der seit 2017 nahe Null ist, einen massiven Ausbau des ÖPNV und eine notwendige Reduzierung des Individualverkehrs.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde vom Bund Naturschutz aufgezeigt, dass die motorisierten Pendler alleine eine jährliche CO2-Belastung erzeugen, wofür ein 100-jähriger Wald in der Größe des gesamten Stadtgebietes zur Kompensation notwendig wäre. „Der geplante Bau der Südumfahrung passt nicht zu den gesetzlichen und selbst gesteckten CO2-Zielen der Stadt und muss gestoppt werden.

Stattdessen ist unter Beachtung der CO2-Reduzierung ein regionales Gesamtverkehrskonzept zum Nutzen aller Herzogenauracher zu erstellen“, bestätigte Kollinger.

Um das 1,5 Grad Ziel von Paris zu erreichen, ist das CO2-Budget bereits in 5,4 Jahren verbraucht, stellt die Stadtverwaltung selber fest. Daher appellierte Kollinger an die Stadt „dass alle Entscheidungen hinsichtlich der Auswirkungen auf Klima und Umwelt mit einem geeigneten Monitoring-System bewertet und bilanziert werden.“

Rückfragen:

Prof. Dr. Martine Herpers, Sprecherin Stopp Südumfahrung

für den BN: Helmut König, 1. Vorsitzender

15.11.2021 - Jahreshauptversammlung 2021

11.10.2021 - Offener Brief an Landrat Tritthart

25.05.2021 - BN Stellungnahme zum Vorentwurf des FNP Höchstadt

19.04.2021 - Pressemitteilung zur Stellungnahme Südumfahrung Niederndorf-Neuses

29.03.2021 - Flächennutzungsplan Höchstadt weist massiv Flächen aus

08.03.2021 - Bebauungsplan Aischtalring in Aisch

15.11.2021 - Jahreshauptversammlung 2021

für die Jahre 2019 und 2020

Nach dem pandemiebedingten Ausfall der Jahreshauptversammlung 2020 fand am 15.11.2021 nun die Mitgliederversammlung der Kreisgruppe im Gasthaus „Zur Sonne“ in Lonnerstadt für die beiden letzten Jahre statt. Wieder unter erschwerten Bedingungen (2G), was die Teilnahme stark beeinträchtigte.

Gleich zu Beginn erinnerte der Kreisvorsitzende Helmut König an die verstorbenen Mitglieder, darunter auch sein Vorgänger Siegfried Liepelt, der die Kreisgruppe jahrzehntelang intensiv mitgestaltete. Die Mitgliederzahl hat sich seit 2019 auf 1.538 leicht verringert.

Intern wurde die Kassenabrechnung neu organisiert und für die Amphibienabrechnung ein umfangreiches Tool erstellt. Die beiden Rammlerweiher im Naturschutzgebiet (NSG) Mohrhof, die nach 50 Jahren wieder reaktiviert wurden, haben sich gut entwickelt, wie eine Untersuchung des IVL-Instituts im Auftrag der Regierung bestätigte. Neben Limikolen (z.B. Flussufer-, Waldwasserläufer, Bekassinen u.a.) wurde auch ein Laichkraut entdeckt, das seit 100 Jahren in Bayern nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Auch die neu ausgeschobene „Blaue Lagune“ am Blätterweiher hat sich zum idealen Platz für Amphibien, Libellen und Rallen entwickelt.

Seit mehr als zwei Jahren plant die Kreisgruppe einen Vogelbeobachtungsturm im NSG Mohrhof. Zeitraubend war vor allem die Standortsuche. Trotz Pflichtenheft haben aufgrund steigender Stahl- und Holzpreise zwei Planungsbüros ihre Kalkulationen zurückgezogen. Man hat nun den Start auf später verschoben. Auch die Zuschüsse müssen neu geregelt werden.

Alfons Zimmermann stellte die umfangreichen Biotoparbeiten im NSG Mohrhof vor.

Mitte Oktober wurde der letzte der BN-Weiher (Blätterweiher) abgefischt. Wie immer unter umfangreicher Hilfe unterstützender Teichwirte. „Auch haben Fachleute wieder nach Schlammpeitzgern gesucht“, so König, „die teilweise zur Nachzucht an Weihenstephan abgegeben werden.“

„Ein besonderer Dank ergeht an unsere Amphibiensammler, die mit viel Aufwand leider immer weniger Amphibien verzeichnen“, wird bedauert. Besonders an Erdkröten ist ein kontinuierlicher Rückgang seit Jahren feststellbar. „Auch durchschneidet die Südumfahrung bei Herzogenaurach mehrere Wanderwege, deren Amphibienzahl fast an alle bisher 11 betreuten Übergänge im Landkreis heranreicht“, erklärt König und hofft, dass die Natur dort mehr Beachtung findet.

Im Projekt „Hilfe für Kiebitze“ wurde festgestellt, dass die Verlagerung von Ausgleichsmaßnahmen aus der Aischaue durch Höchstadt nach Förtschwind nicht wirklich erfolgreich ist. Für König mit ein Grund zur Ablehnung des neuen Flächennutzungsplans der Stadt. Dazu führt er einen Vergleich mit Herzogenaurach und Adelsdorf an. Bezugnehmend auf das gesetzte Ziel der Regierungskoalition von CSU und FW, den Flächenverbrauch auf fünf Hektar pro Tag zu begrenzen, überschreitet Höchstadt dieses um das Fünffache. „Höchstadt sollte sich dringend Gedanken über ein effektives Flächenmanagement machen“, empfiehlt der Kreisvorsitzende.

Als Träger Öffentlicher Belange wurden auch etliche Stellungnahmen abgegeben, so zu den Flächennutzungsplänen Adelsdorfs und Höchstadts oder zu Bebauungsplänen wie „Süd im Sand“ in Röttenbach oder zur PV-Anlage im Vogelschutzgebiet bei Neuhaus. Auch Podiumsdiskussionen und hochkarätige Informationsveranstaltungen wurden durchgeführt.

Zum Schluss gab es noch einen Appell an die Kommunen, mehr auf die Gesetzgebung im Naturschutz zu achten. „Es muss Aufgabe der Bürgermeister sein, Gemeindearbeitern die Gesetzeslage zu erläutern, und nicht Verstöße auf die Mitarbeiter zu schieben.“ Die Entschuldigung der Betroffenen wurde angenommen, die Beobachtung bleibt aber bestehen.

Danach stellten die einzelnen Ortsgruppen in Kurzberichten ihre umfangreichen Aktivitäten dar. Darunter die Bürgerbegehren in Herzogenaurach und Höchstadt und der Badweiher in Weisendorf.

Zum Abschluss wurden dann von Marlis Liepelt die Jahresabrechnungen der Kreisgruppe für die Jahre 2019 und 2020 vorgestellt. Die Kassenprüfung von Georg Brugger wurde als ordentlich bestätigt. Der Kreisvorstand wurde einstimmig entlastet.

Für Rückfragen:

Helmut König, 1. Vorsitzender

11.10.2021 - Offener Brief an Landrat Tritthart

CO2-Emissionen im Landkreis signifikant senken

In einem offenen Brief an Landrat Alexander Tritthart, und seinen Stellvertretern/Stellvertreterinnen sowie Kreisrätinnen und Kreisräte fordern wir ein verstärktes Handeln für den Klimaschutz. Über eine entsprechende Berichterstattung hierzu würden wir uns sehr freuen.

Sehr geehrter Herr Landrat Tritthart,

sehr geehrte Frau stellvertretende Landrätin Klaußner, sehr geehrter Herr stellvertretender Landrat Dr. Oberle, sehr geehrter Herr stellvertretender Landrat Bachmayer, sehr geehrte Kreisrätinnen und Kreisräte, die katastrophalen Unwetter-Ereignisse im Juli dieses Jahres in Rhein-Land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben es uns eindrücklich vor Augen geführt: Auch in Deutschland ist der Klimawandel mittlerweile mit einer Heftigkeit angekommen, wie wir es in der Vergangenheit nur von Bildern aus dem Ausland kannten.

Mehr als 170 Tote sind nun auch in Deutschland zu beklagen. Auch in Deutschland werden Menschen zu Klimaflüchtlingen, da sie ihre Häuser und Wohnungen oder das was davon übriggeblieben ist, nicht mehr an Ort und Stelle aufbauen können, weil der Ortsteil oder Straßenzug nicht dauerhaft vor solchen Starkregenereignissen geschützt werden kann. Und auch in Höchstadt und Adelsdorf waren in diesem Jahr ebenfalls wieder Hochwasserschäden zu beklagen. Hinzu kommen die verheerenden Brände in Südeuropa, Nordamerika und Russland sowie erneute weltweite Hitzerekorde. Hitze, die indirekt vor allem älteren Menschen vorzeitig das Leben kostet.

Somit sollten mittlerweile auch die letzten Zweifel ausgeräumt sein, dass ein unverzügliches und konsequentes Umsteuern in allen Sektoren und auf allen Ebenen zwingend notwendig ist. Die Erfolge in der Vergangenheit und die bisherige Geschwindigkeit begonnener Transformationsprozesse reichen leider nicht aus, um uns auf einen noch einigermaßen verträglichen 1,5 °C Kurs zu bringen.

Wissenschaftlich fundierte Projektionen gehen auf Basis der derzeit beschlossenen Klimaschutz-Programme aktuell von einer Temperaturerhöhung von 2,7 - 3,1 °C bis Ende dieses Jahrhunderts aus (Quelle: bit.ly/3heX8ha).

Das hätte zur Konsequenz, dass viele Regionen dieser Erde nicht mehr bewohnbar wären und die Kosten für durch den Klimawandel bedingte Schutz- und Anpassungsmaßnahmen in den verbleibenden Regionen ins Uferlose steigen würden. Namhafte Rückversicherer wie die Munich Re oder die Swiss Re warnen seit Jahren vor weiter steigenden Schadenskosten und betonen, dass vorbeugender Klimaschutz günstiger ist als die spätere Schadensbehebung (siehe bit.ly/2Xbp4eX).

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat ermittelt, dass Deutschland noch ein CO2-Restbudget von 4,2 Gt verbleibt, um seinen Anteil dazu beizutragen, damit das 1,5°-Ziel mit 66% Wahrscheinlichkeit erreicht werden kann (Quelle: bit.ly/3yTUaVf)

Bei dem derzeitigen deutschen Emissionsniveau von 0,7 Milliarden t CO2 wird dieses Budget bereits im Jahre 2026 aufgebraucht sein. Es muss Aufgabe der Klimaschutzpolitik in den Gebietskörperschaften sein, dieses Budget durch substantielle jährliche Senkung der CO2-Emissionen auf einen möglichst langen Zeitraum auszudehnen.

Keine Kommune, kein Landkreis, kein Bundesland sollte sich hierbei auf andere verlassen. Bestehende rechtliche Rahmenbedingungen und Förderprogramme müssen vollumfänglich genutzt werden.

Dort wo es Hemmnisse gibt, muss die Beseitigung dieser über den Landkreistag und andere politische Wege auf Landes- und Bundesebene eingefordert werden.

Wir möchten Sie daher eindringlich bitten, die verbleibenden vier Jahre Ihrer Legislaturperiode konsequent zu nutzen, die CO2-Emissionen im Landkreis Erlangen-Höchstadt signifikant zu senken sowie die Basis für die Klimaneutralität im Landkreis zu legen.

Nutzen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten gemeinsam mit den Kommunen, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen, Organisationen und Institutionen des Landkreises und umliegender Kommunen. Die Wählerinnen und Wähler haben Ihnen hierzu – unabhängig von der Parteizugehörigkeit – im Rahmen der Daseinsvorsorge den Auftrag und das Mandat erteilt.

Der Landkreis kann, wie bereits in der Vergangenheit z. B. dem ÖPNV oder Radverkehr bewiesen, bei entsprechendem Willen interkommunale Lenkungsfunktion übernehmen, Maßnahmen und Projekte auf Kreisebene initiieren und umsetzen oder kommunale Maßnahmen unterstützen.

Konkret möchten wir Ihnen Folgendes vorschlagen bzw. Sie um Folgendes bitten:

Setzen Sie sich zum Ziel, dass sich der Landkreis bis spätestens 2030 zu 100% mit regenerativen Energien bilanziell selbst versorgen kann. Beauftragen und steuern Sie hierfür die Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes in Kooperation mit den Kommunen u. a. über einen landkreisweiten Energienutzungsplan mit daran anschließender proaktiver Projektentwicklung durch die Kommunen.

Hierfür empfehlen wir entweder die Gründung einer kreiseigenen Energie- und Klimaschutz-Agentur oder den Aufbau eines eigenständigen Amtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit innerhalb des LRA, welche(s) die Kommunen bei der Planung, der Vergabe und der Umsetzung von Projekten unterstützen kann, so dass diese(s) im avisierten Zeitrahmen und unter Nutzung von kostensenkenden Synergiepotentialen erfolgen kann.

Setzen Sie sich zum Ziel, die energetische Sanierungsrate von Bestandsbauten und deren Heizungssystemen im Landkreis durch eine breit aufgestellte Energieberatung unter Nutzung staatlicher Förderprogramme bis Ende 2026 auf 2,5% der vorhandenen Bestandsbauten (derzeit 1%) und bis 2030 auf jährlich 4% zu erhöhen.

Hierfür empfehlen wir die Nutzung der unter Punkt 1) empfohlenen Strukturen. Diese sollen mit entsprechenden Personalkapazitäten ausgestattet werden, um Einzelberatungen sowie Beratungen für Kommunen, z. B. für die Planung und Durchführung von Konvoi-Sanierungen anbieten zu können. Zudem ist hierfür auch eine stärkere Ausrichtung der Wirtschaftsförderung auf „grüne Berufe“, also im SHK- Handwerk, der Gebäudeenergietechnik, dem Bau-/Dämmgewerbe und der Solarenergie zu organisieren.

Setzen Sie sich zum Ziel, dass klimaneutrale Gebäude bei jeglichen Neubauten im Landkreisgebiet – im Bestfall unter Nutzung nachgewiesen nachhaltig nachwachsender Rohstoffe – bis 2030 zum Standard werden und die Flächeneffizienz beim Bauen durch höheres Bauen erhöht wird sowie in Summe weniger Flächen ausgewiesen werden. Das mindert die fortschreitende Versiegelung und setzt Personalkapazitäten im Baugewerbe für Sanierungsmaßnahmen frei.

Gehen Sie als Landkreis beim klimaneutralen Bauen auch selbst mit positivem Beispiel voran: Lassen Sie kreiseigene Liegenschaften zu „Effizienzhäusern“ sanieren, um ressourcenintensive Ersatzneubauten zu vermeiden; setzen Sie im Fall von Neubauten ab sofort auf höchste Energieeffizienz, 100% erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe, indem bei Neubauten Passivhausqualität oder die Auszeichnung „Platin“ der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen realisiert wird.

Hierfür empfehlen wir die Nutzung der unter Punkt 1) empfohlenen Strukturen, die mit entsprechenden Personalkapazitäten ausgestattet werden, um gezielte Beratung Architekt:innen und Bauwilligen anzubieten und die Kommunen bei der Aufstellung entsprechender Bebauungspläne und Satzungen unterstützen zu können.

Setzen Sie sich zum Ziel, dass der Ökolandbau im Landkreis signifikant ausgebaut und die Tierbestandszahlen schrittweise deutlich gesenkt werden.

Hierfür empfehlen wir die Nutzung der unter Punkt 1) empfohlenen Strukturen, die mit entsprechenden Personalkapazitäten ausgestattet werden, um gezielte Beratung für Landwirt:innen anbieten zu können.

Fassen Sie den Beschluss, dass der Landkreis dem Verein „Fonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Metropolregion Nürnberg beitritt.

Dieser hat zum Ziel, zusätzliche Mittel für die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen für den Klimaschutz und die nachhaltige Entwicklung in der Metropolregion zu generieren. Dadurch wir die schnellere Erreichung der Klimaschutzziele der Kommunen der Metropolregion unterstützt.

Weitere Infos dazu hier: bit.ly/3yY82xV

Setzen Sie sich zum Ziel, dass klimaneutrale Gebäude bei jeglichen Neubauten im Landkreisgebiet – im Bestfall unter Nutzung nachgewiesen nachhaltig nachwachsender Rohstoffe – bis 2030 zum Standard werden und die Flächeneffizienz beim Bauen durch höheres Bauen erhöht wird sowie in Summe weniger Flächen ausgewiesen werden. Das mindert die fortschreitende Versiegelung und setzt Personalkapazitäten im Baugewerbe für Sanierungsmaßnahmen frei.

Gehen Sie als Landkreis beim klimaneutralen Bauen auch selbst mit positivem Beispiel voran: Lassen Sie kreiseigene Liegenschaften zu „Effizienzhäusern“ sanieren, um ressourcenintensive Ersatzneubauten zu vermeiden; setzen Sie im Fall von Neubauten ab sofort auf höchste Energieeffizienz, 100% erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe, indem bei Neubauten Passivhausqualität oder die Auszeichnung „Platin“ der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen realisiert wird.

Hierfür empfehlen wir die Nutzung der unter Punkt 1) empfohlenen Strukturen, die mit entsprechenden Personalkapazitäten ausgestattet werden, um gezielte Beratung Architekt:innen und Bauwilligen anzubieten und die Kommunen bei der Aufstellung entsprechender Bebauungspläne und Satzungen unterstützen zu können.

Anbei senden wir Ihnen einen zweiteiligen Artikel über das Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Landkreises Steinfurt, das auf hervorragende Weise aufzeigt, wie der Klimaschutz auch erfolgreich zur Wirtschaftsförderung und regionalen Entwicklung beitragen kann.

Als Gegenstück zu den vielen Katastrophen-Zukunfts-Schilderungen empfehlen wir zudem nachfolgende Lesung mit einem positiv-motivierenden Ausblick, wie unser Land nach GermanZero's Klimafahrplan im Jahr 2035 aussehen könnte, wenn wir unsere Verantwortung für den Klimawandel ernst nehmen und unverzüglich handeln: https://bit.ly/38TFmeL

Wir freuen uns, wenn Sie sich 11 Minuten Ihrer wertvollen Zeit zum Anschauen des Videos nehmen, um sich selbst inspirieren und Ihre Vorstellungen und Planungen für einen klimaneutralen Landkreis Erlangen-Höchstadt bereichern zu lassen.

Gerne stehen wir Ihnen für einen Austausch über unsere Vorschläge, für weitergehende Fragen oder für die Diskussion der konkreten Ausgestaltung zur Verfügung.

Mit klimafreundlichen Grüßen

die Vorsitzenden

Stefan Jessenberger, Energiewende ER(H) e.V.

Helmut König, Bund Naturschutz, KG Höchstadt-Herzogenaurach

Dr. Rainer Hartmann, Bund Naturschutz, KG Erlangen

Dr. Christoph Daniel, Landesbund für Vogelschutz

Peter Maier, Solarmobil Verein Erlangen e.V

25.05.2021 - BN Stellungnahme zum Vorentwurf des FNP Höchstadt

Flächennutzungs- und Landschaftsplan

Der BN hat eine umfangreiche, 16-seitige Stellungnahme zum Vorentwurf des Höchstadter Flächennutzungsplans abgegeben und lehnt diesen in dieser Fassung ab. „Dies ist aber nicht der Untergang Höchstadts, und nicht das Ende der Infrastruktur“ kommentiert Helmut König, Kreisvorsitzender des BN Artikeln in NN und FT, „sondern der Aufruf, dass es in diesem Umfang mit Flächenausweisungen im gesamten Stadtgebiet nicht mehr so weitergehen kann. Wer ein Herz für Kinder hat, schont auch die Natur.“

Schon 2010 hat der BN darauf hingewiesen, dass ein Flächenmanagement dringend nötig ist, passiert sei wenig. Selbst im Koalitionsvertrag von CSU und FW werde auf das Ziel hingewiesen, maximal 5 Hektar pro Tag auszuweisen. Aktuell werden im bayrischen Durchschnitt 11 Hektar pro Tag verbraucht. Als gäbe es kein Morgen, trotz Warnung aus Wissenschaft und Politik.

Der BN als überparteilicher Verband hat sich nun an einen Vorschlag eines ehemaligen Landes- und Bundestagsabgeordneten der CSU Josef Göppel gehalten, und auf Basis von 11 bzw. 5 Hektar pro Tag den „erlaubten“ Flächenbedarf für Höchstadt ermittelt. König hat errechnet, dass Höchstadt den bayrischen Durchschnitt dabei um mehr als 144 Prozent, und das gewünschte Ziel um 388 Prozent (!), also fast das Vierfache überschreitet. „Das sind die Fakten“, so König, „selbst in Orten wie Greiendorf oder Biengarten sollen Siedlungsflächen um 66 bzw. 43 Prozent vergrößert werden.“

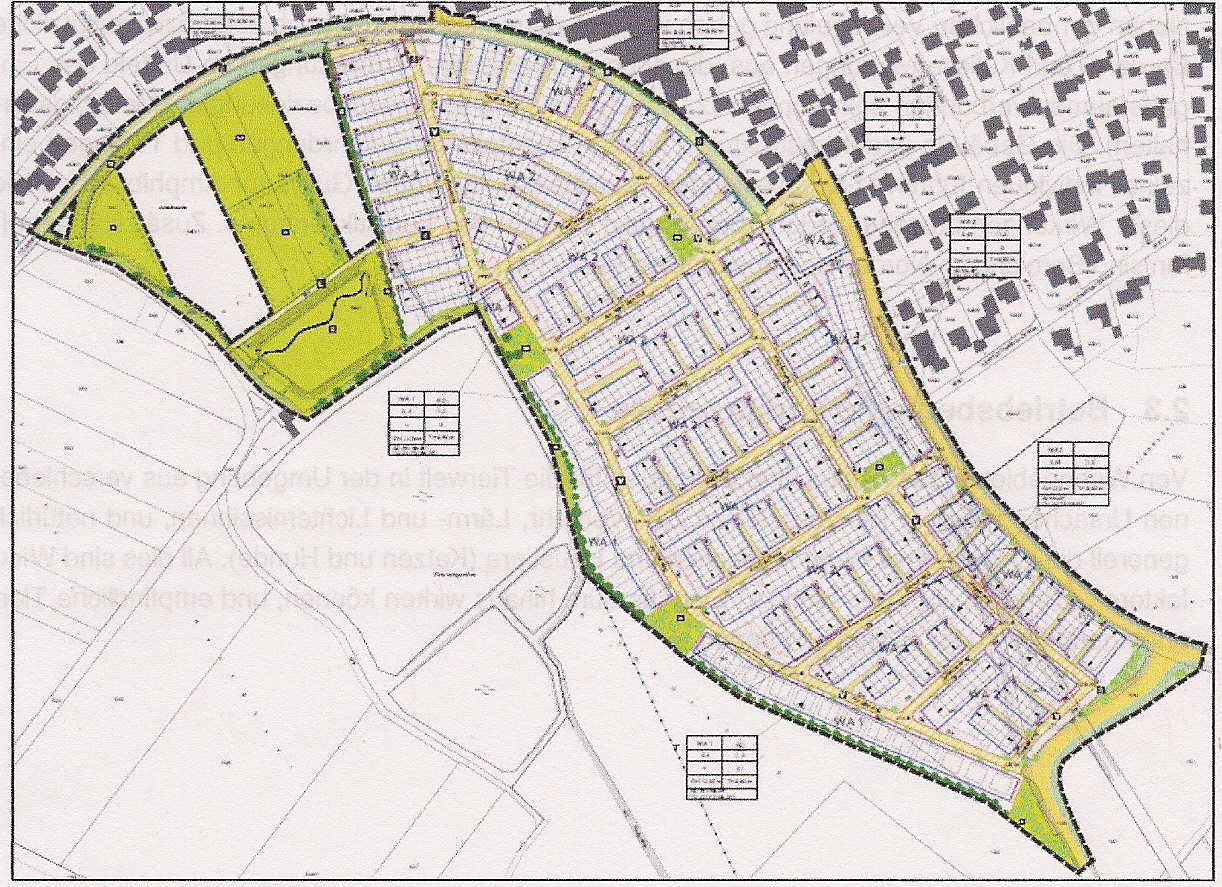

Es geht aber laut BN auch anders. „Während Höchstadt für einen (bis 2037) prognostizierten Bevölkerungszuwachs von 677 Einwohnern satte 53 Hektar für neue Wohngebiete beansprucht, konnte in Adelsdorf für dieselbe Bevölkerungszahl im Wohngebiet Reuthsee entsprechender Wohnraum auf nur 12 ha bereitgestellt werden. Selbst wenn man eine derart kompakte, flächensparende Bauweise wie im Reuthseegebiet teils auch aus guten Gründen ablehnt, zeigen die Zahlen drastisch wieviel Raum für eine maßvollere Planung bestünde.

Diese maßlosen Flächenansprüche der Stadt Höchstadt sind aus BN Sicht tatsächlich eine Bedrohung der Zukunft der Kinder, aber offenbar nicht identisch mit den Vorstellungen des Höchstadter Bürgermeisters. Hinter diesen nackten Zahlen stehen dramatische Entwicklungen, die nicht nur die Lebensqualität und den Naturhaushalt, sondern die Artenvielfalt enorm gefährden. Der BN ist gegen eine ausufernde Wohnbebauung im Umfeld des Häckersteigs, da dieser ein kulturhistorisches wie ökologisches Kleinod mit besonders artenreicher Feldflur darstellt. Inakzeptabel sind auch die Planungen für ein 27 ha umfassendes Gewerbegebiet im Schwarzenbachtal am westlichen Stadtrand sowie einer Ausgleichsfläche direkt neben einem Feuchtbiotop am Rand des Vogelschutzgebiets Aischgrund, nahe der Kläranlage Höchstadt.

„Hochbedrohte Feldvogelarten wie Rebhühner, Feldlerchen und der in der Region inzwischen vom Aussterben bedrohte Kiebitz brüten dort regelmäßig noch in mehreren Paaren. Eingriffe in so hochwertige Bereiche seien daher heute unverantwortlich und praktisch nicht ausgleichbar.“, so der Biologe Manfred Ludwig und betont, dass „Artensterben nicht so einfach vom Himmel fällt und hier vor der eigenen Haustür stattfindet“.

Die Stadt sollte dringend über ihr Flächenbeschaffungskonzept, über Innenentwicklung und eine kreativ verdichtete Wohnstruktur nachdenken, sind sich die Naturschützer einig.

Für Rückfragen

Helmut König, 1. Kreisvorsitzender

19.04.2021 - Pressemitteilung zur Stellungnahme Südumfahrung Niederndorf-Neuses

Planfeststellungsverfahren Herzogenaurach

Der BUND Naturschutz (BN) hat im Rahmen seiner Aufgaben als Träger öffentlicher Belange eine umfangreiche Stellungnahme zur Südumfahrung erstellt. In der kurzen Frist sei eine beachtlich präzise Darstellung der Problempunkte gelungen, so Helmut König, Vorsitzender der BN Kreisgruppe. „Unsere Biologen haben uns nebenberuflich bestmöglich unterstützen, obwohl sie gerade im Frühjahr schwer ausgelastet sind, erklärt König.

Die Stellungnahme hat es aber in sich. Hier können nur die wesentlichen Problempunkte angesprochen werden, um den Rahmen nicht zu sprengen. Die wohl gravierendste Aussage laut König ist, dass „Verbotstatbestände nicht nur für den Mittelspecht, sondern auch für das Braunkehlchen und die seltene Bekassine“ vorliegen. Der Lebensraum dieser Tiere wird bedroht und kann nach Ansicht des BN auch nicht ausgeglichen werden. „Wie soll das denn funktionieren, wenn schon in den Vogelschutzgebieten im Landkreis seit Jahren der Erhalt dieser Arten nicht gelang“, bestätigt König die Aussagen der beteiligten Ornithologen. Verbotstatbestand nach EU-Recht bedeutet, dass die Straßenplanung eingestellt werden muss.

Es wird aber noch mehr bemängelt. Horst Eisenack, Ortsvorsitzender des BN-Herzogenaurach stellt in einer Detail-Arbeit fest, dass gravierende Wasserprobleme auf die Landwirtschaft und den Wald zukommen werden. „Belastetes Oberflächenwasser fließt in gesetzlich geschützte Biotope und zerstört dort langfristig die Vegetation oder wird schnellstmöglich in einen Vorfluter abgeleitet. So stellten die BN-Fachleute fest, dass auch ein Sumpfwald betroffen ist, der in der Planung überhaupt nicht auftaucht. Walddurchstiche fördern das Baumsterben durch Grundwasserabsenkungen oder Erwärmung zusätzlicher Waldränder.“

Ein zweites, sehr umfangreiches Fachgutachten bezieht sich auf den angeblichen volkswirtschaftlichen Nutzen und damit auf den CO2-Ausstoß. Das Ergebnis zeigt, dass die Südumfahrung um 2000 Tonnen CO2 jährlich mehr ausstoßen wird als die bisherige Streckennutzung. „Wollte man dies durch Bepflanzung kompensieren, wären 180 Hektar neuer Wald nötig. Das ist eine Fläche, begrenzt durch die Südumfahrungsstrecke und die Aurach.“ erklärt Eisenack, „also kein Vorzeigeprojekt in Sachen Klima für Herzogenaurach.“

Aber auch das mangelhafte Fledermaus-Monitoring und hohe Amphibienwanderungen werden thematisiert. „Wir beanstanden Naturzerstörung in Brasilien, haben aber Artenverlust vor der Haustür. Und Ausgleich ist für viele ein Alibi-Argument“, so der Kreisvorsitzende, „so stellt man nur sein Gewissen ruhig, der Natur nützt es aber wenig“.

Der BN fordert, dass Stadträte endlich mit den Bürgern aus Niederndorf und Neuses nach naturverträglichen Abhilfen suchen, der BN hat dazu viele Alternativen aufgeführt. „Auch die Firma Schaeffler, die bis 2030 CO2-neutral sein will, sollte nicht vergessen, dass auch der Transport zum CO2-Fußabdruck gehört, und entsprechend handeln“, so die Naturschützer.

Für Rückfragen

Helmut König, Kreisvorsitzender

29.03.2021 - Flächennutzungsplan Höchstadt weist massiv Flächen aus

Flächennutzungs- und Landschaftsplan Höchstadt

Die Stadt Höchstadt hat nach 30 Jahren endlich einen neuen Flächennutzungs- und Landschaftsplan zur Aufstellung gebracht. Es war auch allerhöchste Zeit. Seit die Stadt zum Mittelzentrum erhoben wurde, wächst der Flächenbedarf massiv. Nun wurde von der Kreisgruppe eine erste Grobabschätzung der Flächenausweisungen abgegeben, und diese fällt absolut negativ aus. Eine ausführliche Analyse muss in den nächsten Wochen noch erfolgen.

Bezieht man die Flächen oder die Einwohnerzahlen der Stadt Höchstadt mit ihren Ortschaften auf den, von der Regierung (Flächensparen) gewünschten Flächenverbrauch von 5ha/Tag als Basis, und rechnet man mit einer Gültigkeitsdauer der Planung von 15 Jahren, dann verbraucht Höchstadt mindesten das 4-fache des bayerischen Durchschnitts. Selbst bezogen auf den aktuellen Flächenverbrauch von 10ha/Tag (LfU) ist das immer noch mehr als das Doppelte des Bayerndurchschnitts.

Hierbei sind die freien oder zwischenzeitlich wieder unbenutzten Flächen noch gar nicht miteingerechnet. Aus Sicht des Naturschutzes stehen dabei zwei Standorte besonders im Fokus: Der Häckersteig und das Aischtal. Der Häckersteig, eine alte, absolut schützenswerte Terrassenlandschaft, die unbedingt erhalten werden muss. In der Aischaue ein geplantes Gewerbe- und Industriegebiet, eingelagert in eine vorhandene Teichlandschaft am Schwarzenbachgraben, obwohl im Osten Höchstadts bereits ein großes, teilweise lückiges Gewerbegebiet (Am Aischpark) existiert.

Nun sind die Planungsunterlagen zugänglich, wir werden diese im Detail prüfen. Wir hoffen, dass der Stadtrat noch zu der Überzeugung kommt, dass es so nicht weitergehen kann. Erste Kommentare aus dem Gremium lassen aber bisher wenig Umdenken erkennen.

Für Rückfragen

Helmut König, 1. Kreisvorsitzender

08.03.2021 - Bebauungsplan Aischtalring in Aisch

Adelsdorf/Aisch

Ende 2020 wurde auf Antrag der Grünen im Gemeinderat beschlossen, trotz eines beschleunigten Verfahrens nach §13b BauGB (Baugesetz) einen Umweltbericht zu erstellen. Dieser ist in der Begründung nur sehr rudimentär vorhanden, und sollte daher ergänzt werden. Trotz dieses Verfahrens sind die Umweltbelange zu ermitteln, inhaltlich zu prüfen und gerecht abzuwägen. Entsprechendes gilt auch für den Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung, also die Suche nach Nachverdichtungsmöglichkeiten.

Der BN lehnt Ausweisungen im Außenbereich nach dem vereinfachten Verfahren nach §13b BauGB ab. Dieser wurde Ende 2019 kurz vor Auslauf dieses Gesetzes im Gemeinderat beschlossen. Sollte diese Ausweisung vom Landratsamt akzeptiert werden, so müssen mindestens die Bauflächen wie geplant in verdichteter Bauweise erstellt werden.

Die artenschutzrechtliche Prüfung ist leider in mehreren Punkten mangelhaft, damit sind auch die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Arten unzureichend. Rebhuhn, oder mehr noch Kiebitze wurden überhaupt nicht beachtet, obwohl sie dort imer wieder vorkommen.

Für Neubauten sollten Solaranlagen zwingend vorgeschrieben werden (Adelsdorfer Klimaoffensive).

Für Rückfragen:

Helmut König, Kreisvorsitzender

23.12.2020 - Badweiher Weisendorf – Gemeinde ignoriert Einwände der UNB

Man muss es sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Gemeinderat verabschiedet eine Planung für den Badweiher. Die Umsetzung weicht dann davon ab, indem das Ufer vollständig versteint wird und alle ökologischen Komponenten einfach unter den Tisch fallen. Der zweite Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein steht dazu und findet das gut. Die Einwände der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) werden geflissentlich ignoriert und der Weiher aktuell geflutet.

Nach Artikel 141 der Bayerischen Verfassung ist es eine der vorrangigen Aufgaben der Gemeinden besondere Fürsorge für die Natur walten zu lassen. Der mit Mitteln der Städtebauförderung für horrendes Steuergeld umgestaltete Badweiher zeigt jedoch genau das gegenteilige Ergebnis.

Auf die Einwände der UNB angesprochen, spricht Karl-Heinz Hertlein davon, dass die Witterung weiteren Maschineneinsatz nicht zulasse, da der Boden in dieser regenreichen Zeit zu weich sei. Tatsachlich wurden in Weisendorf im November gerade mal 9 Liter Niederschlag gemessen und der Boden ist auch Mitte Dezember noch völlig trocken. Die geforderten Nachbesserungen. müssen nach Aussage des zweiten Bürgermeisters im Spätsommer „nachverhandelt" werden.

Was sagt der Gemeinderat zur Missachtung seiner Planung? Ist die Abweichung von der Planung eigentlich mit den Richtlinien der Städtebauförderung verträglich? Und was wird das Ergebnis sein? Die Untere Naturschutzbehörde wird am Nasenring durch die Manege geführt und die Natur bleibt wie gewohnt auf der Strecke. Es ist eine Schande!

Unterstützung der Artenvielfalt oder Fürsorge für die Natur, Forderungen der Fridays for Future … Fehlanzeige. Das alles sind Themen, die in der Verwaltung der Gemeinde Weisendorf noch nicht angekommen sind. Es wird Zeit, dass sich das ändert.

Für Rückfragen:

Christian Wosegien, Ortsgruppe Seebachgrund, 1. Vorsitzender

05.11.2020 - Sanierung Badweiher Weisendorf

Die Sanierung des Badweihers schreitet voran. Leider ist vom Vorschlag des BUND Naturschutz, diese gemeindeeigene Fläche im Sinne einer Förderung der Artenvielfalt zu gestalten, nichts übrig geblieben. Vielmehr sind inzwischen die Weiherränder und das Inselufer vollständig mit Steinen zugepflastert. Selbst die frühere Verlandungszone wurde davon nicht verschont. Haben die ursprünglichen Pläne nicht anders ausgeschaut? War da auf der Nordseite nicht mal von organischem Material zur Uferbefestigung die Rede? Was sagt der Gemeinderat dazu? Am Ende ergeben sich in Summe etliche hundert Meter ökologisch totes Ufer – oder anders formuliert: Hier wurde mit hunderttausenden Euros aus Steuermitteln ein weiterer Weiher für die traditionelle Teichwirtschaft umgebaut, der sich nur durch die Insel von den anderen negativen Beispielen in der Landschaft abhebt. Die logische Konsequenz kann nur sein, den Badweiher in „Goldene Karpfenwanne“ umzubenennen.

Der südliche Weiherdamm wurde zum Boulevard ausgebaut. Wieder ist ein störungsfreier Lebensraum verloren gegangen. Wieder wurden, wie schon beim Schlossgarten und der Seebachmündung in den Mühlweiher, naturnahe Strukturen im Siedlungsraum leichtfertig zerstört.

Heißt es nicht im Artikel 141 der bayerischen Verfassung, es ist eine vorrangige Aufgabe der Gemeinde sorgsam mit der Natur umzugehen? Was wird in Weisendorf darunter verstanden?

Vielleicht kann man diesem traurigen Ergebnis doch noch etwas Positives abgewinnen. So hoffen wir, dass dieses abschreckende Beispiel die Gemeinde dazu bewegt, zukünftig ihre Flächen nur noch unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes zu bewirtschaften und mit entsprechenden Auflagen zu verpachten. Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ist das eine riesengroße Erfolgsgeschichte. Was spricht eigentlich dagegen, diesem Beispiel zu folgen?

Der erste Schritt wäre, bei der „Goldenen Karpfenwanne“ vor der ersten Flutung mit der Renaturierung zu beginnen.

Für Rückfragen:

Christian Wosegien, Ortsgruppe Seebachgrund, 1. Vorsitzender

24.06.2020 - 365 EURO Ticket contra Südumfahrung Herzogenaurach

Wohlstand, Lebensqualität und Mobilität ohne neue Straßen ist das Leitziel des BUND Naturschutz (BN). Auch haben wir keinen Zweifel gelassen, dass das Verkehrssystem um Herzogenaurach nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet werden muss. Nur durch konsequentes Verlagern des Verkehrs auf Öffentliche Verkehrsmittel reduzieren wir den Verkehrsdruck auf unsere Städte, Dörfer und deren Einwohner. Der Verkehr im Umfeld von Neuses bis zu den Schaeffler-Werken wird selbst durch die Südumfahrung langfristig nicht verringert. Die Reduzierung des Autoverkehrs, damit einhergehend von Lärm, Unfällen, CO2 und anderen Abgasen kann nur durch weniger individuellen Verkehr gelingen.

Wir begrüßen ausdrücklich die Verbesserungen im öffentlichen Verkehr der letzten Monate. Die aktuelle Diskussion um ein 365 Euro-Ticket innerhalb des Städtedreiecks inklusive unseres Landkreises, auch mit Unterstützung des neuen Nürnberger Bürgermeisters und unseres Landrats lässt auf einen Wandel hoffen. Da kann man nur sagen: „Endlich nimmt man Verbesserungen im Öffentlichen Nahverkehr auch ernst“.

Wir appellieren an die zunehmende Einsicht der Herzogenauracher SPD, dass konkurrierende Systeme nicht zum Erfolg führen. Dies bestätigen auch viele Verkehrsplaner. Wir hoffen, dass die Stadträte den Umstieg auf die Öffentlichen Verkehrsmittel favorisieren und alles unternehmen, um dies auch durch entsprechende Planungen zu unterstützen. Die Südumfahrung ist kontraproduktiv für StUB, für Busse, für eine Aurachtalbahn, und sollte endlich ad acta gelegt werden. Auch Schaeffler sollte dabei seine Verantwortung für die Zukunft des Herzogenauracher Verkehrsaufkommens übernehmen.

Für Rückfragen:

Helmut König, Kreisvorsitzender

18.12.2019 - Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz

31.08.2019 - Raumordnungsverfahren Stadt-Umland-Bahn

26.07.2019 - Gewerbegebiet Süd im Sand II in Röttenbach

12.05.2019 - Stellungnahme Wohngebiet Neuhaus "Steigerwaldblick"

13.03.2019 - Kritik an weiterem Gewerbegebiet in Röttenbach

11.02.2019 - Start der „Hilfe für Kiebitze“ für 2019